うつ病で休職中だったサラリーマンが「よし!復職せずに会社辞めて、大学院へ進学するぞ!」と決めてから、合格するまでの話を簡単にまとめてみた記事です。

「大学院入試なんて簡単でしょ?」と思うかもしれませんが、これが結構大変でした。大変だった理由は以下の2つです。

- うつ病からの回復途上で体も頭もイマイチうまく動かない。

- 大学院入試は大学入試より手間がかかる。

特に苦労したことを6つにまとめました。

1. やりたい研究テーマを決めるのが難しい

大学入試の場合、大学でやりたい研究なんて考えずに受験すると思います。漠然と「機械工学」とか、「哲学」とかくらいなら決まっているでしょうけど。

一方、大学院の場合はやりたい研究をしっかりと決めておく必要があります。「産業連関分析を使って中山間地域の発展や衰退を調べたい」みたいな感じくらいまで絞っているものです。

なぜなら大学院の前期課程(修士課程)はたったの2年しかありません。大学院に入ってから何をするのか考え出していたら間に合いません(優秀な人は間に合うと思います)。

さて、研究テーマを決めなければならないわけですが、これが僕には難問でした。

うつ病休職中の僕はもう4ヶ月以上何かを考えるということをしていませんでした。毎日、ただ惰性に生きているだけです。

さらに、現在の僕は研究機関に所属しているわけではないので、学術データベースにアクセスすることができません。J-stageとかCiniiとか、アクセスはできるのですが論文を閲覧しようとすると、その先は有料だったり・・・。

図書館に行くくらいまで回復していましたので、市立図書館で学術書を読んでは、どんな研究をしようかと考えました。

が・・・。全く思いつきませんでした。

なんとなく経済学的手法を使った研究がしたいと思う程度です。それでもなんとか、本で読んだキーワードをつなぎ合わせただけの研究テーマを作り上げました。

やりたい研究ではなく、唯一思いつた研究を自分の研究テーマとしたわけです。そして、こうも思いました。

この研究、一体どうやって実行するんだろう?

2. やりたい研究ができる大学・研究室がわからない

次に、この研究を行うことができる大学や研究室を探さなければなりません。

基本的に大学院では、入学後に研究室に所属することになります。文系の大学院の場合は研究室はなく、担当の指導教員割り当てられるくらいだったりします。

いずれにしても、自分がやりたい研究ができる大学へ行かなければ、やりたい研究ができないわけです。

例えば、サルトルの研究がしたい人が、サルトルを専門とする教員がいない大学院に入学すれば、サルトルの研究はできません。そんな感じです。

僕は経済学的な手法の研究をしたかったので、色々な経済学研究科の研究室を探しました。

が・・・。全然見つかりません。いや、選べないほど出てきます。でも、その教員が僕の研究に合っている教員なのか?それをどう判断すればいいのか?がわかりませんでした。

とりあえず、候補となる研究科や研究室やブックマークに保存しました。

3. 研究室の教員に面談のアポを取る勇気がない

行きたい研究室や指導してほしい教員を見つけたら、その大学院へ願書を出して終わりです。というわけにはいきません。

そのタイミングで願書を出しても、不合格になる可能性が高いです。では、何をしなければならないのか?というと、教員に会わなければなりません。

なぜかというと、研究室や教員にも彼ら彼女ら自身の計画があるのです。「来年はこの予算がないから学生は何名しか受け入れられない」とか、「この予算はこの学生のこの研究に充ててあげよう」とか、「来年来る〇〇さんはこのデスクを使わせよう」とか、予算や研究室の座席配置などを考えているものです。

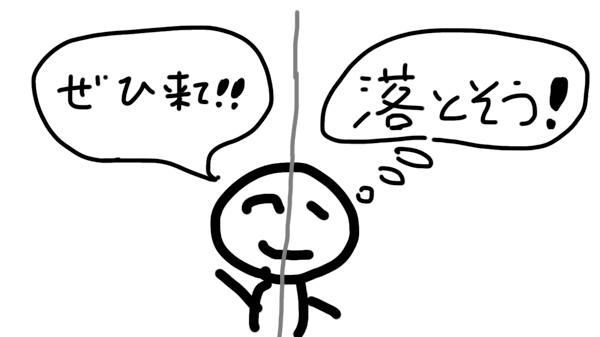

そんな状況を無視して、突然願書を出してこられたら、どんな教員も「こっちの都合も考えずに願書を出してくるとは失礼なやつだ」と思います。失礼だと思わなくても、ネガティブな印象を持ちます。

なので、必ず指導教員になってほしい教員へ会いましょう。そのために、アポ取りのメールは必ずしましょう。もちろん、アポ取りメールには研究計画書や履歴書は添付しましょう。

僕も、行きたい大学院の教員へメールを送ろうとしました。しかし、送れませんでした。だって、こう思ったんです。

「誰が僕をほしいと思うだろうか?」

大学の教員にメールを送ることが恥ずかしく感じました。

僕には何もないのです。自慢できることもありません。強みもありません。功績もありません。

社会人2年目。うつ病休職中。働いていた頃はミスばかり。社内ニートにもなりました。仮病を使って1週間休んだりもしました。

そんな奴が「あなたの研究室に入って、こんな研究をしたい!」と大学の先生にメールをするわけです。

急に自信がなくなりました。メールを送ることが怖くなりました。

メールなんか送ったら、徹底的に調べ上げられて、僕の恥ずかしい社会人生活のこともバレるかもしれない。僕が社会に通用しない役立たず人間であることがバレるかもしれない。

4. 面談で教員に「うちに来てもいいよ」と思わせられない

アポメールを送っても返信がない場合もあります。大学教員は大忙しなので知らない人からのメールは無視すると決めている人もいます。自分のゼミ生以外は大学院に受け入れないとしている教員もいます。ただ、忙しくてメールに気づかない教員もいます。

必ずアポが取れるわけではないということは覚えておきましょう。

アポが取れた場合、教員に会いに行きましょう。その時に研究室の様子も見ることができるでしょう。このとき、お土産とかは不要です。不正防止などの観点から、受け取ってくれないと思います。

研究計画書を2部印刷して持って行きましょう。1部は教員用、もう一つは自分用です。

面談の時間ですが、人それぞれだと思います。5分くらいで終わる人が多いのではないかと思います。「君の研究、僕のところで面倒できるから、願書の指導教員欄に私の名前書いて良いよ」とか言われることでしょう。

面談の場で、「いや〜。うちは無理だな」とは言われないと思います。無理な場合は、メールを送った時点で断られると思います。

面談の場で「うちの研究室で受け入れられるよ」と言われたとしても、大学院入試合格が確約されたわけではありません。

この面談で断られることはありませんが、面談時の印象が悪い場合、教員は心の中では「メールでは熱心な感じだったけど、会ってみるとあまり熱心な学生じゃないな。今は受け入れられるとは言ったけど、あとで理由をつけて不合格にしよう」とか考えているかもしれません。

大学院入試は筆記試験、面接、研究計画書などの複数の要素で評価され合否が決まります。いくら筆記試験の成績が高くても、面接や研究計画書を理由に落とすことができます。「熱意が足りない」とかいくらでも理由はつけられます(これらの話は僕の想像なので、どこまで本当かはわかりません)。

もちろん、筆記試験の点数が悪ければ不合格になります。

ところで、アポメールを出せなかった僕が、どうしたかと言えば、アポを取らずに学部時代に所属していたゼミの先生に会いに行きました。忙しい先生なのにたまたま個人研究室にいたおかげで、アポなしで会うことができ、その先生から進学後の研究室配属の了承を得て、無事願書を出せる大学院を手にしました。

これが全然知らない大学の教員だったら、うつ病休職中で働くことから逃げて大学院進学を考えている僕に対して悪い印象を持ったことでしょう。僕の指導教員も僕が進学について相談に来たとき、受け入れるかどうか迷ったと5年後くらいに教えてくれました。

5. 願書・研究計画書を書くのが困難

あとは、願書と研究計画書を書いて大学に送付しましょう。この辺は割と簡単な作業だと思いますが、うつ病給食で長いこと作業をするという行為から遠ざかっていた僕にはかなりしんどい作業でした。

提出しなければならないものがたくさんありました。

- 入学試験志願票

- 最終学校の成績証明書

- 卒業(見込)証明書

- 志望理由書

- 研究計画書

- 卒業論文計画書

入学試験志願票はしっかりフォーマットに従って書く必要があります。そのために記入例もあります。

でも、それをしっかり読みながら記入していく作業が辛かったです。そもそも、その作業になかなか入れませんでした。やりたくないのです。やらなければ大学院を受験できないのですが、やりたくないのです。いわゆる、後回しです。締め切りギリギリになって願書を書く作業を開始しました。

しかし、開始したところで集中力が全然持ちません。ここ最近を振り返ってみると、文字を読むことも文字を書くこともしていないのです。本当に疲れました。それでも、入学試験志願票を書く作業はなんとかなりました。決められた通りに書けば良いものが多かったので頭を使う必要がなかったからです。

最も難しかったのは志望理由書と研究計画書でした。すでに述べたように、僕は4ヶ月に渡り休職していますので、計画を考えたり理由を考えたりする習慣がありません。論理的に何かを考えることなんて全然やっていません。

大学院へ進学する理由は働きたくないからですが、「働きたくないからです」と理由書には書けません。それらしい大学院進学の理由を探すのに苦労し、インターネットで見つけた当たり障りのない理由書を書きました。

研究計画書はそれ以上に苦労しました。先行研究を読んだりする気力もなく、何を明らかにしたいのか?、どんな謎を解明したいのか?、そんな好奇心すらありません。研究計画書を書くには、まさに考える作業が必要なのですが、全く何も思いつかないのです。書き上げたことは書き上げたのですが・・・。

研究背景と研究目的が繋がっていない。研究目的と関係ない疑問を書いていたり、仮説もバラバラと思いついたものを書いているだけ。てんでんバラバラとはこのことだ!と思うような研究計画書でした。僕自身でもそのことはわかるのですが、どこをどう直せば良いのかがわからないため、その内容で願書を提出しました。

6. 試験に不慣れ

願書を提出すると受験票が送付されてきました。試験当日はその受験票を持って試験に挑みましょう。

基本的にどこの大学院入試も筆記試験と面接だと思います。筆記試験の内容は大学院次第です。僕が受験した大学院は論述でしたが、論述と普通の回答問題の大学院もあると思います。また、英語の試験もありましたが、僕は社会人から入学ということで免除されました。つまり、論述と面接だけでした。

英語が免除された点は本当に助かりました。「社会人でよかったぁ」と思いました。それくらいに英語は苦手でしたので。もう一つ助かった点が、社会人として大学院入試を受けても、会社に所属していることを証明する証明書などを提出しなくてよかった点です。うつ病休職以降、こちらから会社とは一切連絡を取っていませんでした。時々人事の人から電話がかかってくるのでそれに応対するだけです。証明書を提出しなければならなかったら、大学院へは進学していなかったかもしれません。

試験の話に戻りますが、試験を受けるということが実に久しぶりのことでした。鉛筆と消しゴムと鉛筆削りを買って受験票もしっかり持って試験に挑みましたが、なにせ久しぶりのことだったのであるものを忘れました。

時計です・・・。

社会人として働いていた頃は腕時計をしていましたが、うつ病休職以降は腕時計をする習慣がなくなりました。というか、どこにあるのかさえわかりません。その結果、腕時計を忘れてきたのです。そのことに気づいたのは試験直前でした(問題用紙が配られ始めるときです)。本当にバカです。

教室にも時計がなかったので時間がわからず、「とにかく早く終わらせる」というバカみたいな作戦で乗り切ろうとしました。しかし、論述を手書きで書くため、「やっぱり、こういう構成に変更しよう!」と思ったときに、消しゴムで消す作業に時間がかかります。再び鉛筆で字を書くのにも時間がかかります。

時間がわからないので、体内時計を頼りに、論述の修正を行ったのですが・・・。休職中で1日中ゴロゴロするだけの人間の体内時計ですから頼りになりません。何度も修正したため大急ぎで書いた汚い字になり、しかも途中までしか記述できませんでした。

面接は2名の教授が面接官で、1名が指導教員でした。こちらは無難に終わりました。

>>>【この話の詳細】大学院入試で腕時計を忘れて焦り問題を読み間違えた大失敗の話

大学院入試の結果発表

これが大学入試だったら「こりゃダメだ・・・。絶対落ちた」と思い、泣きながら帰ったと思います。論述は途中までしかできなかったのです。普通に考えれば不合格です。

この時の僕は思ったより落ち込みませんでした。「まぁ、なんとかなるやろう」という感じでした。大学院合格がなんとかなるとも思いましたし、不合格であってもなんとかなるやろうという気分です。

それに、なんだか他人事のような感覚でした。会社を辞めること、大学院へ進学すること、そういうことに対しての実感がまだありませんでした。

そして、合格通知が送られてきました。合格通知と一緒にたくさんの入学手続き書類が入っていたため、開けずとも「合格したんだぁ」とわかりました。

筆記試験は色々ピンチでしたが、合格できたようです。新しいステップに進む自分のために、1人で祝勝会をしました。

まとめ

以上が、うつ病サラリーマンが大学院に合格するまでの話です。6つほど大変だったポイントがあり、僕の場合はその2つほどスキップしましたが、うつ病で休職していて大学院へ行こうかなというサラリーマンの方がいたら参考にしてください。

僕が受験した大学院は地方私立文系大学院だったので筆記試験が散々な結果でも合格できましたが、これが国立大学だったり早慶クラスの大学院だったらしっかり審査されますので気をつけてください。

- 【この記事の続き】大学院入試で腕時計を忘れて焦り問題を読み間違えた大失敗の話

- 【まとめ記事】社内ニートでうつ病になり休職後に退職したサラリーマン時代のブログ